Jens Bisky (* 1966) legte das Abitur in Berlin ab, wurde Mitglied der SED und leistete vier Jahre Wehrdienst bei der nationalen Volksarmee ab. Ab 1988 studierte er Kulturwissenschaft und Germanistik in Berlin und promovierte 1995 über „Poesie und Baukunst“. Er war lange Jahre für Feullitonredakteur der Süddeutschen Zeitung und arbeitet seit 2021 am Hamburger Institut für Sozialforschung. Zudem ist er Autor viel beachteter Bücher.

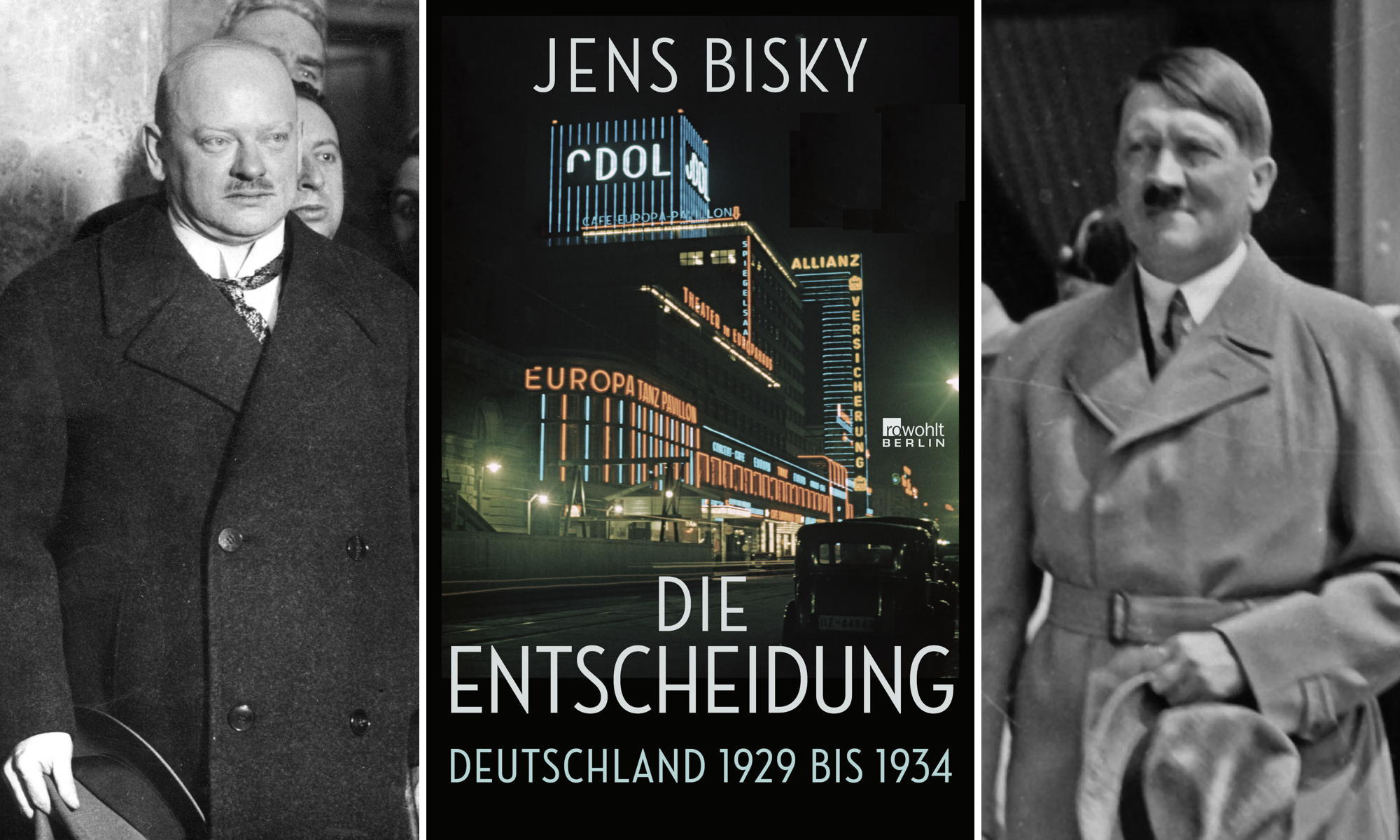

Sein zur Zeit letztes Buch befasst sich mit der entscheidenden Phase der Weimarer Republik von 1929 bis 1934, und zeichnet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umstände nach, die zum Aufstieg des Nationalsozialismus führten. Dabei untersucht er die Spannungen zwischen den verschiedenen politischen Lagern, von den Sozialdemokraten über die Liberalen bis hin zu den radikalen rechten Kräften, und beleuchtet die lähmende Wirkung der politischen Krisen. Im Ergebnis stellt Bisky fest, dass die zerrütteten politischen Verhältnisse, die Desillusionierung der Bevölkerung und die Fehleinschätzungen der politischen Führung eine fatale Kombination darstellten, die die Demokratie untergrub und letztlich den Boden für die Diktatur der Nationalsozialisten bereitete.

„Als die Nachricht vom Tod Gustav Stresemanns in der Redaktion der Wochenschrift Das Tagebuch eintraf, war die nächste Nummer bereits gesetzt, die Druckmaschinen liefen. Es blieben nur wenige Minuten, um ‚die Bedeutung des Verlustes‘ zu umreißen. So knapp die Bemerkungen ausfielen, so düster geriet das Bild der Republik nach dem Hingang ihres Außenministers: Wer ‚Gefühl für politische Wirklichkeiten habe‘, wisse seit langem, ‚daß eigentlich nur dieser eine Mann den Kitt zwischen den auseinanderstrebenden gesellschaftlichen Kräften bildete, daß nur seine Person … eine ausschlaggebende Bürgerschicht im Lager der Verfassung und des Friedens hielt‘.“ [13]

Als im Oktober 1929 Gustav Stresemann starb, der gefeierte Außenminister und Symbol politischer Vernunft, geriet die junge Weimarer Republik ins Wanken. Kaum war er tot, da mehrten sich die düsteren Vorzeichen.

Auf dem Land flogen Bomben, die Staatskassen bluteten aus, das Parlament versank in lähmendem Streit. Paramilitärische Verbände wie die SA beherrschten die Straßen und die Angst vor einem Bürgerkrieg die Menschen.

Die Weimarer Republik war eine Folge der Niederlage im ersten Weltkrieg. Die Mehrheit der Deutschen empfand den Versailler Vertrag als Unrecht. Die Demokratie galt der antidemokratischen Propaganda als von den Siegern aufgezwungen. Ende der Zwanzigerjahre verloren die demokratischen Parteien immer an Zustimmung und zugleich breitete sich das wirtschaftliche Elend aus. Ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen gelang immer weniger.

Ab dem Sommer 1930 war klar, Deutschland stand am Scheideweg. Es folgten dramatische Jahre. Der Aufstieg radikaler Kräfte, das Zerbröckeln des bürgerlichen Selbstverständnisses, der Aufruhr der Mittelschicht. Konservative und Nationalisten glaubten, sie könnten Hitler zähmen. Politische Blindheit ebnete den Weg in die grausamste Diktatur des 20. Jahrhunderts. So übernahmen 1933 die Nationalsozialisten die Macht und zerstörten die Demokratie endgültig, die Weimarer Republik war in einem Strudel aus Krisen, Wut und Ratlosigkeit untergegangen.

„Selbstverständlich war der Untergang der Republik nicht unvermeidlich, aber es fällt nicht leicht, nach 1930 einen Moment zu benennen, in dem er hätte aufgehalten werden können. Sozialdemokraten wie konservative und liberale litten unter dem Mangel an geeigneten Persönlichkeiten.“ [574]

Auch heute wird viel an den Untergang der Weimarer Republik erinnert. Die heutigen Rechtspopulisten sind nicht mit der NSDAP gleichzusetzen. Man kann jedoch lernen, dass die Rechtspopulisten ihre Ziele nicht verheimlichen, sondern offen erklären. Es ist zwingend, den Rechtsstaat zu verteidigen und nicht darauf zu setzen, dass juristische Mittel ausreichen.

„Wer heute auf das Ende Weimars zurückblickt, weiß: Es ist politisch leichtfertig, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen.“ [580]

selbst lesen: Jens Bisky, Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934, 2024.