Leben und Selbstverbrennung des Zeitzer Pfarrers Oskar Brüsewitz

Das Fanal

Am Morgen des 18. August 1976 stand Oskar Brüsewitz sehr früh auf. Nachdem er gefrühstückt hatte, bat er seine Tochter Ester, ihm eines seiner Lieblingslieder auf dem Klavier vorzuspielen. Gegen neun Uhr verließ er das Haus.

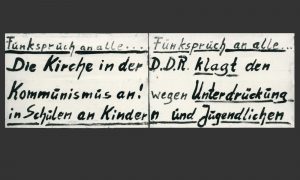

Erst suchte er die Kirche auf und holte zwei auf Holzrahmen aufgezogene Transparente, die er schon Tage zuvor angefertigt hatte, stellte sie in seinen Wagen und fuhr fort. Wenig später war Oskar Brüsewitz auf dem Weg in die Innenstadt von Zeitz. Dort parkte er seinen Wagen von dem Michaeliskirchhof, wo die Fußgängerzone beginnt. Die Fußgängerzone war an diesem Tage sehr belebt, so dass viele Passanten die Geschehnisse dieses Tages verfolgen konnten.

Brüsewitz stieg, mit Talar bekleidet, aus seinem Wagen, nahm die Transparente heraus und stellte sie hintereinander daran auf. Neben die Transparente stellte er eine mit Benzin gefüllte 20-Liter-Milchkanne. Er betrachtete aus kurzer Entfernung die Transparente und versuchte danach, sie auf dem Dach seines Wagens zu platzieren, damit sie von allen Seiten gut zu sehen waren.

Die Menschen auf dem Platz versammelten sich angesichts der ungewöhnlichen Aktion und versuchten, die Transparente zu lesen. Auch ein Oberstleutnant der Volkspolizei war aufmerksam geworden und wollte gegen Brüsewitz einschreiten.

Noch bevor er das aber konnte, nahm Oskar Brüsewitz die Milchkanne in beide Hände, goss sich das darin enthaltene Benzin über seine Kleidung, entzündete ein Streichholz und stand in Flammen.

Auch das Benzin auf der Straße sowie das Heck des Wagens entzündeten sich. Umstehende Menschen riefen nach Polizei und Feuerwehr. Oskar Brüsewitz rannte brennend in Richtung der Superintendentur. Ein Brigadier rannte dem Pfarrer entgegen und versuchte ihm die Kleider vom Körper zu reißen.

Während man bemüht war, die Flammen am Körper des Pfarrers zu löschen, leitete die Volkspolizei Ermittlungen ein und traf Sicherungsmaßnahmen, um die Situation in Zeitz unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei bzw. Mitarbeiter des MfS beseitigten umgehend die Transparente.

Erst kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu ersticken. Oskar Brüsewitz wurde in Decken gehüllt und wartete auf einem Stuhl sitzend, den man ihm gebracht hatte, auf den Krankenwagen. Als dieser eintraf, stand Brüsewitz auf und ging zum Krankenwagen. Inzwischen hatten sich mehrere Hundert Menschen um den Platz versammelt und waren Zeugen des Ereignisses geworden.

Der Schwerverletzte wurde, nach der Tat noch bei vollem Bewusstsein, erst in das Zeitzer Krankenhaus und später auf Anweisung der SED-Kreisleitung nach Halle-Döhlau auf die Intensivstation des Bezirkskrankenhauses gebracht, wo er am 22. August starb.

Die Jugendjahre

Alfred Oskar Brüsewitz wurde am 30. Mai 1929 im Willkischken bei Tilsit, als drittes von fünf Kindern geboren. Sein Vater Arthur Brüsewitz war evangelischer, seine Mutter Agathe katholischer Konfession. Dadurch hatten Oskar Brüsewitz und seine Geschwister schon seit frühester Jugend Zugang zum christlichen Glauben. Er besuchte den Kindergottesdienst und die Konfirmandenstunde. 1943 schloss der nun 14-jährige Oskar seine Schulausbildung ab und wurde konfirmiert.

Im gleichen Jahr begann er eine Ausbildung zum Kaufmann in einem Gemischtwarenhandel. Da 1944 der Krieg auch in Ostpreußen Einzug hielt, änderte sich sein Leben drastisch und er musste die begonnene Lehre abbrechen. Familie Brüsewitz floh in Richtung Westen.

In Burgstädt (Sachsen) erhielt Oskar Brüsewitz seine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Später leistete er Dienst als Panzerfaustschütze. Er geriet aber schon kurz nach Aufnahme der Kampfhandlungen in Kriegsgefangenschaft aus der er 1945 entlassen wurde.

Die durch die Kriegswirren zerstreute Familie fand wieder zu einander und versuchte, sich in Burgstädt nahe Chemnitz ein neues Leben aufzubauen. Oskar konnte aber seine kaufmännische Ausbildung nicht fortsetzen und begann eine Lehre zum Schuhmacher, die er mit der Gesellenprüfung abschloss.

1947/48 zog die Familie ins westfälische Melle, wo Brüsewitz erste Aktivitäten im christlichen Umfeld zeigte. Sein Hauptaugenmerk galt aber seinem erlernten Beruf. 1949 eröffnete er bereits als Geselle eine eigene Werkstatt und erwarb 1951 den Meistertitel.

Schon zu dieser Zeit zeigte sich seine Vorliebe für ungewöhnliche Aktionen. Oskar Brüsewitz machte in einem Zeitungsinserat auf sich aufmerksam. So versprach er, jedem eine Mark zu zahlen, der ihm ein Paar abgelaufene Schuhe brächte. Damit erregte er einerseits Aufmerksamkeit und erhielt andererseits gleichzeitig Ersatzteile für sein Handwerk.

Weißenfels

Im August 1951 heiratete er Resi Heinisch. Die Ehepartner entfremdeten sich aber bald. Die Ehe zerbrach und wurde geschieden.

Oskar Brüsewitz wollte nach der Scheidung völlig neu beginnen und überschrieb den gemeinsamen Besitz auf seine geschiedene Frau, auch um künftig keine Unterhaltszahlungen leisten zu müssen, da die gemeinsame Tochter bei ihr verbleiben sollte.

Im Frühjahr 1954 übersiedelte Oskar Brüsewitz nach Weißenfels und suchte dort nach einer Anstellung. In der Schuhfabrik „Banner des Friedens“ bekam er eine Stelle als Kontrolleur, verlor diese aber schon nach kurzer Zeit wieder.

In Weißenfels lernte er auch das Ehepaar Geißler kennen die sich um ihn kümmerten und ihm durch ihren Glauben an Gott neue Hoffnung gaben. Sie besuchten ihn während eines Krankenhausaufenthalts und stellten für ihn, aufgrund seiner wachsenden Nähe zu Gott, Kontakt zu Weißenfelser Pfarrern her. Nach seiner Genesung kehrte er nach Weißenfels zurück und bewarb sich an der Predigerschule in Wittenberg.

Dort begann er am 15. November 1954 seine Ausbildung, die er aber aufgrund erneuter gesundheitlicher Probleme schon einen Monat später abbrechen musste.

Es folgte ein Krankenhausaufenthalt in der Nervenklinik Bernburg. Anschließend verbrachte er zur Erholung einige Zeit im Pfarramt Kayna (Kreis Zeitz). Dort versuchte er einen Neubeginn, scheiterte jedoch. Eine Stellung als Hilfskatechet in Zeitz war nicht zu bekommen, eine Stelle in der diakonischen Anstalt in Neinstedt wollte er nicht annehmen.

Leipzig

So ging Oskar Brüsewitz nach Leipzig. Dort erhoffte er sich bessere Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden. Zunächst bekam er eine Anstellung im Kirchenamt der Leipziger Kirchengemeinden. Nachdem diese aber schon in der Probezeit endete, arbeitete er als Verkäufer in einem Leipziger Schuhgeschäft. Im Frühjahr 1955 lernte er die Diakonisse Christa Roland kennen. Sie verlobten sich schon nach kurzer Zeit und heirateten am 3. Dezember 1955. Ein Jahr später wurde ihnen ein Sohn geboren.

Christa hatte Oskar Brüsewitz in die Leipziger „Christen-Gemeinde Elim“ eingeführt, bei der er sich am 22. April 1956 der Erwachsenentaufe unterzog. Brüsewitz wuchs erst wieder in den Glauben an Gott hinein, hatte aber gerade deshalb ein großes Bedürfnis sich und seine Interpretation der Bibel Anderen mitzuteilen.

Viele Mitglieder seiner Gemeinde scheuten öffentliche Aktionen aus Angst, der Staat könne sie als Kritik am System begreifen. Brüsewitz aber suchte die öffentlichkeit. So pachtete er zum Beispiel ein Grundstück in Leipzig, um für die „Christen-Gemeinde Elim“ einen Kinderspielplatz zu errichten.

Brüsewitz wusste, dass der Staat öffentliche christliche Botschaften nicht duldete, aber er scheute keinen Konflikt. Deshalb wurde er schon 1956 aufgrund systemkritischer äußerungen, vom Ministerium für Staatssicherheit beobachtet. Nach der Aktion mit dem Spielplatz und der Enttäuschung über seine Gemeinde verließ er die „Christen-Gemeinde Elim“ und schloss sich der landeskirchlichen Gemeinde vor Ort an.

Weißensee und Predigerausbildung in Erfurt

Nachdem Oskar Brüsewitz im Frühjahr 1959 schwere Herzprobleme bekommen hatte und der Verdienst in seiner Werkstatt eher gering war, entschloss sich 1960 die durch die Geburt der Tochter Ester nun vierköpfige Familie, nach Weißensee im Kreis Sömmerda umzuziehen.

Brüsewitz bemühte sich im Februar des Jahres um eine Gewerbeerlaubnis für eine Schuhmacherwerkstatt, die ihm auch bald erteilt wurde. Am 30. Juli 1960 wurde ihnen die Tochter Dorothea geboren, womit die Familie nunmehr fünf Personen zählte.

Er kaufte er einen ausrangierten Eisenbahnwagen und richtete sich darin eine Werkstatt ein. Seinen Kunden und dem Ministerium für Staatssicherheit blieb aber nicht verborgen, dass zahlreiche Einrichtungsgegenstände des Wagens das christliche Bekenntnis von Brüsewitz deutlich nach außen trugen. Er hielt religiöse Schriften in seiner Werkstatt für seine Kunden und Interessierte bereit und führte mit ihnen Gespräche über Glaubensfragen. Auch als er später in der Zweigstelle der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) in Sömmerda arbeitete, der er im März 1963 beigetreten war, führte er diese Gespräche weiter.

Das Ministerium für Staatssicherheit bewertete sein damaliges Verhalten als hetzerisch und gegen den Aufbau des Sozialismus in der DDR gerichtet. Die Kirche wurde als gefährlich eingestuft und die Pfarrer, aber auch Oskar Brüsewitz, als reaktionär bezeichnet, wie der Bericht des Volkspolizei-Kreisamtes Sömmerda zur „Klassenkampflage“ im ersten Halbjahr 1962 feststellte.

Brüsewitz sah das Hauptproblem in den Reihen der Christen selbst. Er war nicht bereit, Kompromisse zu machen, da die Lage der Kirche schlechter wurde und sie hohe Mitgliederverluste beklagen musste. Brüsewitz hatte keinen Einfluss auf die Kirchenoberen und sah nur die Möglichkeit, diejenigen zu retten, die er selbst erreichen konnte und das mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Das atheistische Gesellschaftssystem und der christliche Glaube waren für ihn unvereinbar und so betrieb er Öffentlichkeitsarbeit mit Plakaten und Schaukästen.

Entscheidend war für den Staat vor allem das Wahlverhalten dieser Geistlichen, denn es war öffentlichkeitswirksam für den Staat, wenn die Beteiligung von kirchlichen Funktionsträgern an Wahlen hervorgehoben werden konnte, Pfarrer von ihrer Kanzel zum Wahlgang aufforderten oder selbst zu diesem bereit waren.

Oskar Brüsewitz entschied sich gegen die Wahl und sagte dazu einmal in der Gaststätte des Volkshauses: „Ich habe schon gewählt – nämlich Jesus Christus“.

Von 1964 bis 1969 besuchte er die Predigerschule in Erfurt. In der ersten Hälfte des Jahres 1968 leistete er sein Vikariat ab und wurde 1969 mit seiner Familie als Hilfspfarrer nach Droßdorf-Rippicha versetzt.

Pfarrtätigkeit in Rippicha

In Droßdorf-Rippicha spielte bis zu diesem Zeitpunkt die Kirche keine große Rolle, weshalb Brüsewitz’ Vorgänger die Pfarrstelle entmutigt verlassen hatte. Kirche und Pfarrhaus waren völlig verwahrlost, aber gerade dieser Umstand forderte Brüsewitz heraus.

Brüsewitz war handwerklich begabt und besaß ein großes Organisationstalent. Es gelang ihm, Material zu beschaffen und Arbeitskräfte zu mobilisieren, so dass das Pfarrhaus und auch die Kirche des Ortes schon nach kurzer Zeit wieder nutzbar waren. Vor allem durch seine tatkräftige Arbeit konnte er sich die Achtung der Dorfbewohner erwerben. Dass er nach einiger Zeit an die einhundert Hühner und Schafe auf dem Grund der Pfarrei hielt, beeindruckte die Leute vor Ort ebenso wie die Kirchenleitung.

Brüsewitz wollte aber in erster Linie das Wort Gottes verkünden. Neben den Agitationen der SED warb er auf Plakaten mit christlichen Inhalten, um die Neugier der Dorfbewohner zu wecken. Die Menschen, die nicht selbst zu ihm fanden, zu denen ging er, wobei er keinen Unterschied zwischen Christ und Atheist machte. Am Ende seiner eineinhalbjährigen Probezeit in Rippicha kannte er fast jeden Haushalt des Dorfes.

Viel Aufmerksamkeit und Anerkennung brachte ihm vor allem das von ihm im Dezember 1969 am Kirchturm angebrachte Kreuz aus Neonröhren ein. Es war auch auf große Entfernung noch zu erkennen. Er wollte damit ein Zeichen setzen, dass nicht die Arbeiterklasse, sondern die Kirche bzw. Gott in diesem Ort herrscht.

Auch diese öffentliche Aktion provozierte die Vertreter des Staates. Er verlangte die Entfernung des Kreuzes. Brüsewitz aber weigerte sich vehement, woraufhin sich die Staatsorgane an die Kirchenleitung wandten und das Kreuz zum Streitfall zwischen Kirche und Staat wurde.

Brüsewitz aber beugte sich weder dem Rat des Kreises noch seinen Vorgesetzten. Auch ein Gespräch im Magdeburger Konsistorium konnte Brüsewitz nicht dazu bewegen, etwas zu ändern und das Kreuz zu entfernen. Er begründete sein Handeln mit der Aussage: „Solange der Sowjetstern überall leuchtet, so lange bleibt auch mein Kreuz!“ Letztendlich blieb das Kreuz auch noch nach seinem Tod 1976 auf dem Kirchturm.

Die Zahl der Kirchenbesucher zeugte schnell von den Auswirkungen seines Engagements und bald hatte er die meisten Gottesdienstbesucher im Kirchenkreis. Früh beteiligte er auch seine Töchter an der Gestaltung des Gottesdienstes, brachte neue Lieder und neuen Schwung in den Gottesdienst.

Sein Gottesdienst sollte anschaulich und nicht abstrakt sein. Er brachte Tiere mit in den Gottesdienst, verschenkte diese hernach an bedürftige Familien, denen er sich besonders zuwandte, oder gestaltete den Gottesdienst mit Kindern. Gefördert wurde die Neugier auf seine Gottesdienste, indem er Gemeindemitglieder aber auch Ortsfremde in dem Gottesdienst einband.

Seine Art, Gottesdienste abzuhalten, war unkonventionell aber anschaulich und wurde, obgleich sie nicht jedermann zusagte, akzeptiert. Interessant waren für viele auch seine Anmerkungen zu politischen Fragen. Oft soll er dabei gegen den Bolschewismus geredet haben, der für ihn das Reich der Finsternis darstellte. Für die SED war schon sein Ausspruch: „Wir warten nicht auf den Kapitalismus oder den Kommunismus, sondern auf das Reich Gottes“ Kampfansage genug.

1970 war der Rat des Kreises nicht mehr bereit, mit Brüsewitz zu reden, was er auch der Kirchenleitung mitteilte. Die Kirchenleitung war bestürzt über das Verhalten ihres Pfarrers gegenüber den Vertretern des Staates. Dem vorausgegangen war im August/September 1970 die Drohung des Rates des Kreises gegenüber Superintendent Bauer, dass gegen Brüsewitz ein Ermittlungsverfahren wegen Staatsverleumdung und Hausfriedensbruchs eingeleitet werden könne. Auch trage man sich mit dem Gedanken, Brüsewitz zur Untersuchung in eine Nervenklinik einweisen zu lassen.

Aus diesem Grund hatte der Verwaltungsausschuss des Kirchenkreises im September 1970 Bedenken, ihn zum Ende seiner Probezeit in Rippicha zu belassen und als Pfarrer dort anzustellen, obgleich sein Mentor, Pfarrer Otto Pappe, ein sehr positives Urteil über ihn abgab. Nach Gesprächen mit den Oberkonsistorialräten Ammer und Holdefleiß aus Magdeburg wurde er aber dennoch nach Rippicha berufen. Nach seiner Ordination am 29. November 1970 in Wernigerode übernahm er am 1. Dezember des Jahres die Pfarrstelle in Rippicha.

Brüsewitz hatte immer ein gutes Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen gepflegt. Dazu heißt es: „Wenn Brüsewitz mit Jugendlichen herum tollte oder Fußball spielte, so lag darin kein Selbstzweck, sondern es sollte Vorbehalte und Hemmungen der atheistisch erzogenen Kinder gegenüber Pfarrern abbauen, damit er mit ihnen zusammen dann über die Botschaft Christi sprechen konnte.“

Im Sommer 1971 wollte er gemeinsam mit Pfarrern der evangelischen, katholischen und methodistischen Kirche einen ökumenischen Kindertag der Zeitzer Pfarreien in Rippicha veranstalten. Für ihn war dies eine kirchliche Veranstaltung. Für den Rat des Kreises überschritt das Programmangebot aber einen solchen Rahmen. Er verlangte die Streichung von Programmpunkten oder die Anmeldung der Veranstaltung nach der DDR- Veranstaltungsordnung.

Brüsewitz lehnte dies ab und ließ den Kindertag, mit großem Erfolg, wie geplant stattfinden. Da er der Anweisung des Rats des Kreises nicht Folge geleistet hatte, wurde ein Ordnungsstrafverfahren eröffnet und Brüsewitz zu einer Ordnungsstrafe verurteilt.

Erneut herausgefordert sah sich der Staat, als Brüsewitz einen evangelischen Kinderspielplatz einrichtete. In einem Gespräch zwischen Vertretern des Rates des Kreises und Vertretern der Superintendentur wurde 1973 klar auf die Grenzen der Arbeit der Kirchen hingewiesen, die nicht in die Aufgaben des Staates eingreifen dürfe.

Kinder- und Jugendarbeit sollte demzufolge nicht den Charakter einer Freizeitbeschäftigung mit Sport und Spiel haben, da dies in den Aufgabenbereich des Staates falle. Insbesondere die Arbeit von Oskar Brüsewitz wurde dabei in Bezug auf den eingerichteten Spielplatz als fragwürdig angesehen. Es wurde die Auflage erteilt, den Spielplatz bis zur DDR-Kommunalwahl 1974 zu beseitigen, worauf Pfarrer Brüsewitz aber nicht einging, sondern einem Spruchband „25 Jahre DDR“ ein Plakat „2000 Jahre Kirche Jesu Christi“ entgegensetzte.

Vor den DDR-Kommunalwahlen 1974 eskalierte der Streit um das Schild „Missionszentrum. Rippicha/Ossig/Schellbarch/Loitschütz“, das Brüsewitz auf Kirchengrund aufgestellt hatte. Der Rat des Kreises forderte ihn auf, dieses Schild zu entfernen, was Brüsewitz ablehnte. Daraufhin drohte man, alle zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel einzusetzen, um in der Gemeinde Droßdorf die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.

Der SED-Staat war nicht bereit, Brüsewitz’ Handeln zu tolerieren, sondern verstärkte seine Anstrengungen gegen ihn. 1974 wurde gegenüber der Kirche in Rippicha eine neue Schule gebaut. Dieser Umstand schwächte seinen Einfluss auf die Jugend erheblich. Er geriet immer mehr in die Enge. Viele Menschen bewunderten seinen Mut, hatten aber zunehmend Angst, sich zu ihm zu bekennen, da die Maßnahmen des Staates gegen den Pfarrer zunahmen.

Es kamen immer weniger Menschen in seinen Gottesdienst und auch die Zahl der Jugendlichen in der Kirche ging erheblich zurück. Schon in der Schule wurde ihnen deutlich gemacht, dass es hinderlich für ihre berufliche Entwicklung wäre, sich zur Kirche und zu Pfarrer Brüsewitz zu bekennen.

Aus Brüsewitz’ Sicht wäre die Kirche verpflichtet gewesen, gegen diese Zustände offen aufzubegehren. Er war ganz offensichtlich kein Mann der Diplomatie und brachte somit wenig Verständnis für die Kirchenoberen auf, die meinten, durch Verhandlungen mit dem Staat effizienter für die Christen in der DDR wirken zu können als durch öffentliche Aktionen.

Brüsewitz, von den Umständen niedergeschlagen, fuhr im August 1975, als Probst Bäumer von der Kirchenleitung in Zeitz war, mit seinem Leiterwagen in die Kreisstadt. Daran angebracht war ein Blechschild, auf dem zu lesen war: „ Die Kirche ist in Not“ und „Ohne Regen, ohne Gott, geht die ganze Welt bankrott“. Im Stadtzentrum wurde er von der Volkspolizei aufgehalten und erst nach einem 90 Minuten dauernden Verhör wieder freigelassen.

In September 1975 brannte die Scheune der Pfarrei und konnte nicht gerettet werden, obwohl die Feuerwehr sofort zur Stelle war. Als Ursache für das Feuer gab die Feuerwehr Selbstentzündung an. Die Merkwürdigkeit dieses Vorfalls wurde dadurch unterstrichen, dass der Brandherd unter dem Dach gelegen hatte und auch Mitarbeiter des Ministerium für Staatssicherheit sofort vor Ort waren.

Nicht nur Oskar Brüsewitz war davon überzeugt, dass es Brandstiftung war. Nach diesem Vorfall fühlte sich der Pfarrer verfolgt und beklagte den mangelnden Rückhalt in der Gemeinde. Eine ihm am 10. Dezember angekündigte Visitation für den September 1976 durch die kirchlichen Vorgesetzten in Zeitz schürte seine Ängste weiter. Brüsewitz warf der Visitationskommission Schnüffelei vor und verglich sie mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Auch quälte ihn die Sorge, versetzt zu werden. Der Druck auf Brüsewitz, sowohl von staatlicher als auch von kirchlicher Seite, wuchs und verfolgte das Ziel, einen Wechsel seiner Pfarrstelle oder aber seine Ausreise aus der DDR zu erwirken.

Anlass, die Kirche zum Handeln zu zwingen, war eine Grabrede von Pfarrer Brüsewitz bei der Beerdigung eines Genossenschaftsbauern, in der er sich abfällig über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR geäußert hatte. Probst Bäumer fuhr am 23. Juli 1976 nach Rippicha, um mit Brüsewitz zu reden. Er versuchte, ihm klar zu machen, dass das Konsistorium es aufgrund der Vorfälle für ratsam hielte, wenn Brüsewitz und seine Frau einen Neuanfang machten und einem Pfarrstellenwechsel zustimmten. Pfarrer Brüsewitz und seine Frau gaben nach und stimmten zu.

Kurz darauf soll Oskar Brüsewitz aber Gemeindemitgliedern gegenüber geäußert haben, dass er Rippicha nicht verlassen wolle, sondern dort sterben und begraben werden will. Als er anfing in einer Ecke des Friedhofs in Rippicha ein Grab auszuheben, ahnte niemand, dass er es für sich selbst bestimmt hatte. Auf die Frage eines Dorfbewohners, nach der Person die darin begraben werde solle, antwortete er: „In den nächsten Tagen wird hier jemand gebracht werden aus Zeitz, und der wird hier begraben werden“.

Die Beerdigung

Der Staat war sich der möglichen Tragweite der Tat von Oskar Brüsewitz bewusst. Er hatte die Befürchtung, dass die Tat des Pfarrers zum Politikum würde, was in der Folge schließlich auch eintrat. Es wurde ein Maßnahmenplan entworfen, um Informationen zu gewinnen und eine Kampagne in den westdeutschen Medien gegen die DDR zu verhindern. Es sollte vertuscht werden, dass der Pfarrer durch seine Selbstverbrennung ein Zeichen setzen wollte.

Die Öffentlichkeit in der DDR wurde weitestgehend von Informationen über den Vorfall ausgeschlossen. Trotz der Bemühungen von Staat und Kirche gelangte die Meldung von der Selbstverbrennung an westdeutsche Journalisten, die sie an die öffentlichkeit brachten. Die Tat von Brüsewitz wurde von ihnen nicht als Selbstmord, sondern als Signal für die Situation der Christen in der DDR verstanden.

Im „Neuen Deutschland“ hingegen stellte man die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz als Tat eines geistig verwirrten Menschen dar. Die Folge war eine große Solidarisierung seitens der Kirche mit Oskar Brüsewitz. Die Kirche der DDR widersprach der Auslegung des „Neuen Deutschland“.

Am 26. August 1976 wurde Oskar Brüsewitz in Rippicha beerdigt. Die Trauerfeier für Oskar Brüsewitz stand unter scharfer Beobachtung durch staatliche Organe. Am Tag der Beisetzung wurden der Ort und die Zufahrtswege nach Rippicha von der Volkspolizei und dem MfS überwacht. Dennoch fanden sich an diesem Tag Reporter und Kameraleute der Westpresse in Rippicha ein, um die Trauerfeier zu filmen.

Es kamen 370 Menschen aus allen Teilen der DDR, um ihr beizuwohnen. Unter den Teilnehmer waren neben der Familie u.a. zahlreiche evangelische und katholische Pfarrer, Manfred Stolpe und Probst Bäumer, der auch die letzten Worte für Oskar Brüsewitz sprach.

Fazit

Welche Gründe Oskar Brüsewitz zu seiner Tat bewegt haben mögen, kann niemand mit Sicherheit sagen. Die ursprüngliche Kontroverse, ob der Pfarrer aus Rippicha nun ein Märtyrer im Kampf gegen den Kommunismus gewesen ist oder ein Psychopath, wurde nie geklärt.

Vierzig Jahre später geht Karsten Krampitz in seiner Promotionsschrift den Gründen nach, die Oskar Brüsewitz zu seiner radikalen Tat bewegt haben könnten. Er stellt fest: Nicht der öffentliche Feuersuizid war das die DDR erschütternde Ereignis, sondern die Reaktionen der Bevölkerung auf den Brüsewitz diffamierenden Kommentar im Neuen Deutschland „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden“ vom 30. August 1976. Dieser eine Artikel im SED-Zentralorgan löste in der DDR-Gesellschaft eine Welle der Kritik und des Protests aus, die das Verhältnis von Staat und Kirche nachhaltig veränderte.

Bis heute gibt es Stimmen, die seinen Tod mit dem Vorwurf erklären, die Magdeburger Kirchenleitung habe Brüsewitz disziplinieren wollen. Gerhard Besier behauptete noch 1999: „Zum Zeitpunkt seiner Tat sollte der unbequeme und sicher auch etwas skurrile Brüsewitz in eine andere Gemeinde versetzt werden. Gegen seinen Willen“. Dabei konnte Brüsewitz von keinem Bischof oder Propst versetzt werden – er hatte nicht gegen Kirchenrecht verstoßen.

Albrecht Schönherr schreibt in seinen Memoiren: „War er ein Prophet? Sein Hang, sich in Zeichen auszudrücken, wie es die alttestamentarischen Propheten taten, scheint dies nahezulegen. Aber bei den Propheten war das Zeichen immer nur die Einleitung zur Predigt, nicht die Predigt selbst. War er ein Märtyrer? Der Märtyrer erleidet den Tod; er sucht oder er verschafft ihn sich nicht selber.“

Ist Brüsewitz womöglich Opfer einer Zersetzungsmaßnahme durch das MfS geworden? Etliche Indizien deuten darauf hin: Drohanrufe, angebliche Brandstiftung in seiner Pfarrscheune.

Wie auch immer Historiker die Vorgänge in Zeitz bewerten, Oskar Brüsewitz war in jedem Fall ein Einzelkämpfer.

Literatur: Karsten Krampitz, Der Fall Brüsewitz: Staat und Kirche in der DDR, 2016.